Le test de Bechdel‑Wallace : votre film préféré passe-t-il le test ?

Tu te rends compte ? Un monde où les femmes jaseraient entre elles sans parler de gars : utopie de salon de thé ? Pas si vite. Le test de Bechdel‑Wallace, cet indicateur sournois de la représentation féminine, nous invite à scruter nos cinés avec des lunettes toutes neuves… et parfois, à déchanter sec. Le test, ce petit oiseau moqueur qui sifflote à l’oreille du cinéma pour lui demander poliment, mais fermement : Et les femmes, vous les faites exister, ou c’est juste de la déco de love story ?

Naissance d’un test entre les bulles d’une BD

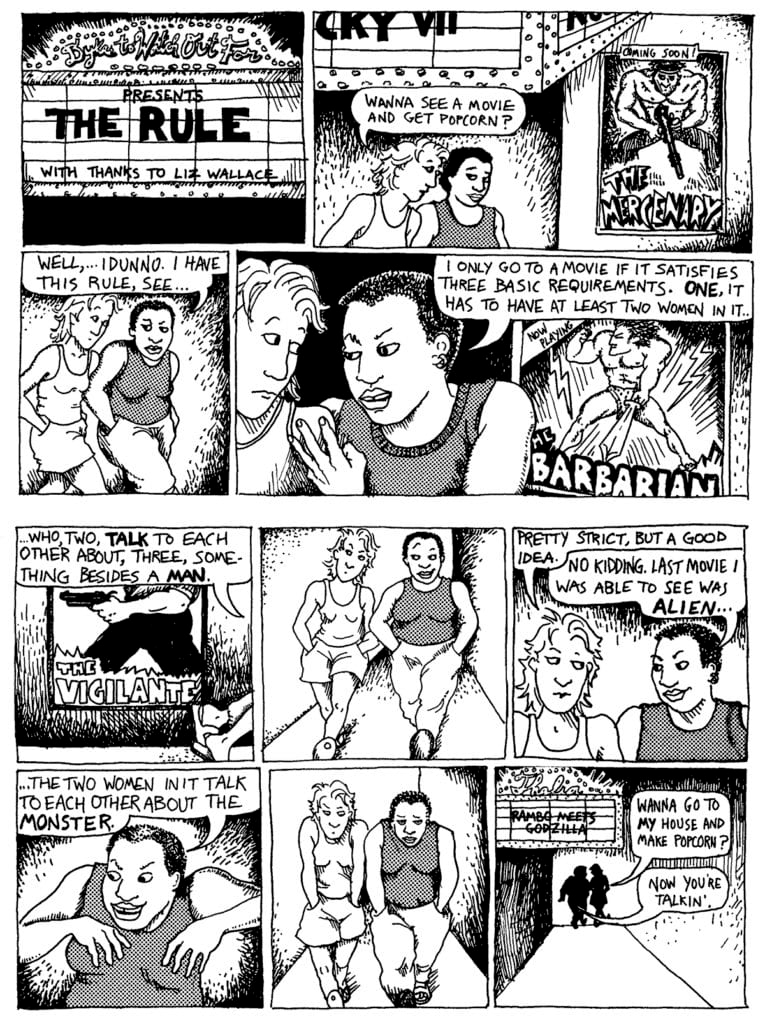

Tout commence par un clin d’œil de feutre noir : en 1985, Alison Bechdel, crayon en main et humour en bandoulière, publie une planche dans sa BD culte Dykes to Watch Out For. Intitulée « The Rule », cette vignette met en scène un personnage féminin qui confie ne regarder un film que s’il respecte 3 conditions.

Pour être exact, voici les trois critères à respecter :

- Il doit y avoir au moins deux personnages féminins nommés.

- Ces deux femmes doivent se parler.

- Leur conversation doit porter sur autre chose qu’un homme. (Oui, même Brad Pitt torse nu n’y échappe pas.)

Simple, non ? Comme une devinette d’école primaire. Et pourtant, dans la grande salle obscure de la culture populaire, ce test défrise plus d’un blockbuster.

Autrement dit, ce qui n’était au départ qu’une « petite blague lesbienne dans un journal féministe alternatif », selon Bechdel elle-même, est devenu un outil d’analyse incontournable pour évaluer la représentation des femmes dans la fiction.

Derrière ce test, souvent pris à la légère, mais révélateur des biais structurels du récit, se cache Liz Wallace, amie de Bechdel, qui en est l’inspiration. Et derrière elle, une autre grande dame agite ses jupons en soie : Virginia Woolf, qui dans « Une chambre à soi » (1929), déplorait déjà que les femmes n’existent en littérature qu’en tant que reflets dans les yeux des hommes. Ainsi, le test de Bechdel-Wallace, bien plus qu’un simple jeu de critères, s’inscrit dans une longue tradition de réflexion sur la visibilité féminine ; un grain de sable critique dans les chaussures bien cirées du patriarcat culturel.

Le test à l’épreuve du réel : des exemples qui se prennent les pieds dans le tapis rouge

Malgré sa simplicité désarmante, il met au tapis plusieurs films que l’on croyait progressistes, modernes, presque féministes dans l’âme. Pourquoi ? Parce que, trop souvent, les personnages féminins sont relégués à des rôles secondaires, des faire-valoir, ou n’existent qu’à travers leur relation avec un homme. C’est ce que certains appellent le « syndrome de la Schtroumpfette » : un groupe de personnages masculins diversifié, avec une seule femme qui sert de figure féminine générique. ’est pourquoi de nombreux films échouent malgré leur modernité apparente.

Quelques exemples qui piquent comme une gorgée de citron pressé :

- Gravity (2013) : Sandra Bullock incarne une astronaute badass, Ryan Stone, au centre de l’intrigue. Or, seule dans l’espace, elle ne parle à aucune autre femme. Résultat : zéro conversation féminine… et flop au test. Ça souligne une limite du test : un échec ne signifie pas que le film est sexiste, mais qu’il manque d’interactions féminines.

- Star Wars (première trilogie) : Malgré des personnages féminins emblématiques comme la Princesse Leia, les conversations entre femmes nommées sur un sujet autre qu’un homme sont quasi inexistantes. Mythiques par leur absence.

- Le Roi Lion (1994) : Nala et Sarabi ? En duo, mais étrangement, c’est toujours autour de Simba ou aux mâles du royaume.

- Shrek (2001) : Fiona est cool, mais aucun échange entre deux femmes sur un film culte ? Tadaa : plantage.

- Oppenheimer (2023) : oscarisé, brillant… mais pas d’interaction féminine hors contexte masculin. Le test : échoué.

Oui, mais pas toujours féministe

Ce test est révélateur. Cependant, il ne dit pas tout, d’où sa beauté perfide. En d’autres termes, il faut rester prudent dans l’interprétation des résultats. :

- Twilight (2008) : Bella parle de déménagement avec sa mère. Check. Pourtant, l’indépendance féminine reste coincée dans un triangle amoureux façon vitrail gothique. Ça illustre parfaitement que réussir le test ne garantit pas un contenu féministe.

- American Pie 2 (2001) : Deux filles discutent… de vêtements. Félicitations, mais pas encore de là à mériter la médaille en sororité.

- Inside Out (Vice-Versa, 2015), The Hunger Games (2012), The Martian (Seul sur Mars, 2015) : Des films populaires de genres variés qui réussissent le test, prouvant que l’on peut avoir des personnages féminins qui interagissent sur divers sujets.

Le test de Bechdel-Wallace en chiffres : une lente évolution

Cet outil dévoile la pointe de l’iceberg, mais les chiffres disent gros :

- En 2022, seuls 49,6 % des 1 200 films les plus vus dans le monde passent le test.

- En 2014, parmi les Oscars du meilleur film, seulement trois productions cochaient toutes les cases.

- Sur bechdeltest.com, 10 000 films analysés ? Uniquement 57 % passent.

- Côté box‑office France-Belgique, on est passé de 48 % de succès en 2009 à 82 % en 2019. Progrès… mais encore 1 film sur 5 rate le coche.

- Derrière la caméra aussi, le chemin est encore long : en 2021 au CNC, 31 % des films agréés sont réalisés ou coréalisés par des femmes (25 % strictement réalisées par des femmes en 2023), et seulement 38 % des œuvres aidées par le CNC ont une femme à la réalisation.

Ces chiffres, bien que parfois encourageants, rappellent que le chemin vers une représentation équitable est encore long.

Une majorité de films québécois échouent le test

Voici quelques films québécois populaires qui échouent au test de Bechdel-Wallace : De père en flic (2009), Le Trotsky (2009), L’appât (2010), Bon cop bad cop (2006), Les trois petits cochons (2007), 1981 (2009) et Horloge biologique (2005), pour ne nommer que quelques exemples.

Un détecteur : pas un verdict

Imagine un détecteur de fumée : ça sonne si y’a de la fumée. Ça ne te dit pas si la maison est en flammes. Le test de Bechdel‑Wallace, c’est pareil : il détecte l’absence. Pas la qualité, pas la nuance, juste un vide.

Oui, un film peut échouer au test et pourtant résonner comme un manifeste féministe (bonjour, Gravity). Et un autre peut cocher toutes les cases et sentir la naphtaline patriarcale (coucou, Twilight).

En clair :

- Il ne juge pas la qualité.

- Il ne mesure pas la nuance.

- Il signale un manque. Une absence de femmes qui parlent entre elles comme si elles avaient autre chose à faire que tomber amoureuses ou consoler les hommes.

Mais c’est un début. Un miroir tendu à l’industrie… et à notre regard de spectateurs.

Du test au terrain : poser les bonnes questions pour creuser plus en profondeur

Le test de Bechdel-Wallace, c’est le tremplin. Un petit « ouain, pas pire » pour commencer à jaser de la place des femmes à l’écran. Mais si on veut aller plus loin ; plus loin que « elles parlent d’un gars ou pas ? », il faut sortir les outils de précision.

Voici 7 sujets/critiques pour raffiner l’analyse, comme un bon espresso serré qui t’éveille les neurones :

- La qualité du dialogue

Est-ce qu’elles parlent pour vrai, ou juste pour meubler ? Leur échange fait-il avancer l’intrigue, ou c’est du blabla sur les souliers à talons ? On pense ici au test de Mako Mori, qui exige un arc narratif autonome pour au moins un personnage féminin. Parce que jaser pour jaser, c’est bon au salon de coiffure, pas dans un scénario. - L’agence féminine

Ont-elles des buts, des rêves, des quêtes à elles ? Ou bien sont-elles juste là pour soutenir le héros, genre GPS émotionnel ou machine à punchlines ? Une femme qui décide de sa trajectoire, c’est autre chose qu’un satellite tournant autour du protagoniste mâle. - Le poids dans l’histoire

Est-ce qu’on les voit vraiment ? Ou c’est une apparition fugace entre deux scènes de testostérones ? Si elles passent à l’écran le temps d’un clin d’œil, même si elles jasent météo, c’est pas fort. Ce test-là demande du temps d’écran et de l’importance narrative. - La diversité des profils féminins

Une femme, ce n’est pas une autre. Y’a autant de nuances qu’il y a de femmes sur la planète. On veut voir des femmes jeunes, vieilles, noires, grosses, neurodivergentes, ambitieuses, vulnérables, douces, poilues ou glamour. Pas juste une Schtroumpfette fluo perdue dans un océan de testostérone.

La suite des sujets/critiques pour raffiner l’analyse :

- Les stéréotypes, ça suffit

La demoiselle en détresse, la maman sacrificielle, la bitch sans cause, la séductrice creuse ou la folle furieuse… tu connais le catalogue. Ce test-là scrute les archétypes fatigués. On veut du frais, du vrai, du complexe. - Le regard féminin

Le film est-il filmé par et pour une perspective féminine, ou est-ce que la caméra trippe sur des fesses en contre-plongée ? Est-ce que les femmes sont sujettes de leur histoire, ou objets du regard lubrique de la mise en scène ? Le fameux mâle gaze ne fait plus illusion : place à la caméra lucide. - Les liens entre femmes

Est-ce qu’elles s’aiment, se détestent, se soutiennent, se jalousent… entre elles ? Ou est-ce qu’elles sont juste là pour se crêper le chignon à cause d’un dude ? L’amitié féminine, la rivalité professionnelle, les dynamiques mère-fille ; c’est riche et sous-exploité. Test validé quand c’est juste, nuancé et puissant.

Ces questions, c’est pas pour envoyer le test de Bechdel au compost ; non, non. C’est pour l’enrichir, lui donner du muscle. Le test original reste un détecteur d’urgence, un feu de signalisation qui dit : « ici, y’a peut-être un problème ». Mais si tu veux comprendre l’incendie, il faut trouver la source du feu. C’est là que ces autres critères entrent en scène ; pour juger non seulement si les femmes parlent, mais si elles existent vraiment, avec toute la complexité qu’elles méritent.

Analyser, c’est commencer à rêver plus grand.

Et rêver plus grand, c’est écrire des films où les femmes ne sont plus des ombres.

Pour creuser sous les apparences du Test de Bechdel-Wallace :

-

KQED. (2010). Alison Bechdel parodies her fame in comic novel “Spent” [Audio podcast]. KQED Forum.

Écouter le podcast sur KQED -

Encyclopædia Britannica. Dykes to Watch Out For.

Lire l’article sur Britannica -

Réalisatrices Équitables. (2010, 4 novembre). Le test [Vidéo]. Réalisé par Geneviève Thibert. Vimeo.

Regarder la vidéo sur Vimeo -

Lupien, A., & Descarries, F. (2010). Encore pionnières : Parcours des réalisatrices québécoises en long métrage de fiction. Réalisatrices Équitables & Service aux collectivités de l’UQAM.

Consulter le PDF de l’étude